들어가며

오늘은 오랜만에 게임 디자인 관련 Game Maker's Toolkit 채널에서 '무엇이 좋은 추리 게임을 만드는가?'라는 영상을 봤다.

Game Maker's Toolkit

Game Maker's Toolkit is a deep dive into game design, level design, and game production, hosted by Mark Brown. BEFORE YOU EMAIL: - I do not do sponsored videos, ad reads, or paid integrations on GMTK. - Do NOT email me about NFTs, blockchain, or Cryptocurr

www.youtube.com

해당 영상의 원제는 'What Makes a Good Detective Game'이다. 이번에 2학기에 들어서면서 Bridge 활동을 다시 시작했는데 이번에 새로 제안할 게임으로 덱 빌딩 마피아 게임을 구상하고 있다. 이번 영상은 덱 빌딩 마피아 게임 구상 과정에 도움이 되었으면 하는 바람과, 최근 갈피를 못 잡던 생활을 환기하고자 하는 바람에 영상을 보고 정리하기로 결정했다.

이번 영상은 '무엇이 좋은 추리 게임을 만드는가?'라는 질문에 대해 답하기 전에, 탐정이 단서를 찾는 과정과 찾은 단서를 활용해 진실에 도달하는 4가지 과정을 설명한다. 이 설명을 기반으로 유저가 어떻게 하면 추리를 한다는 느낌을 받을 수 있을지 다양한 예시를 들며 소개하는데 이는 본문에서 같이 살펴보도록 하자.

탐정이 단서를 찾는 과정

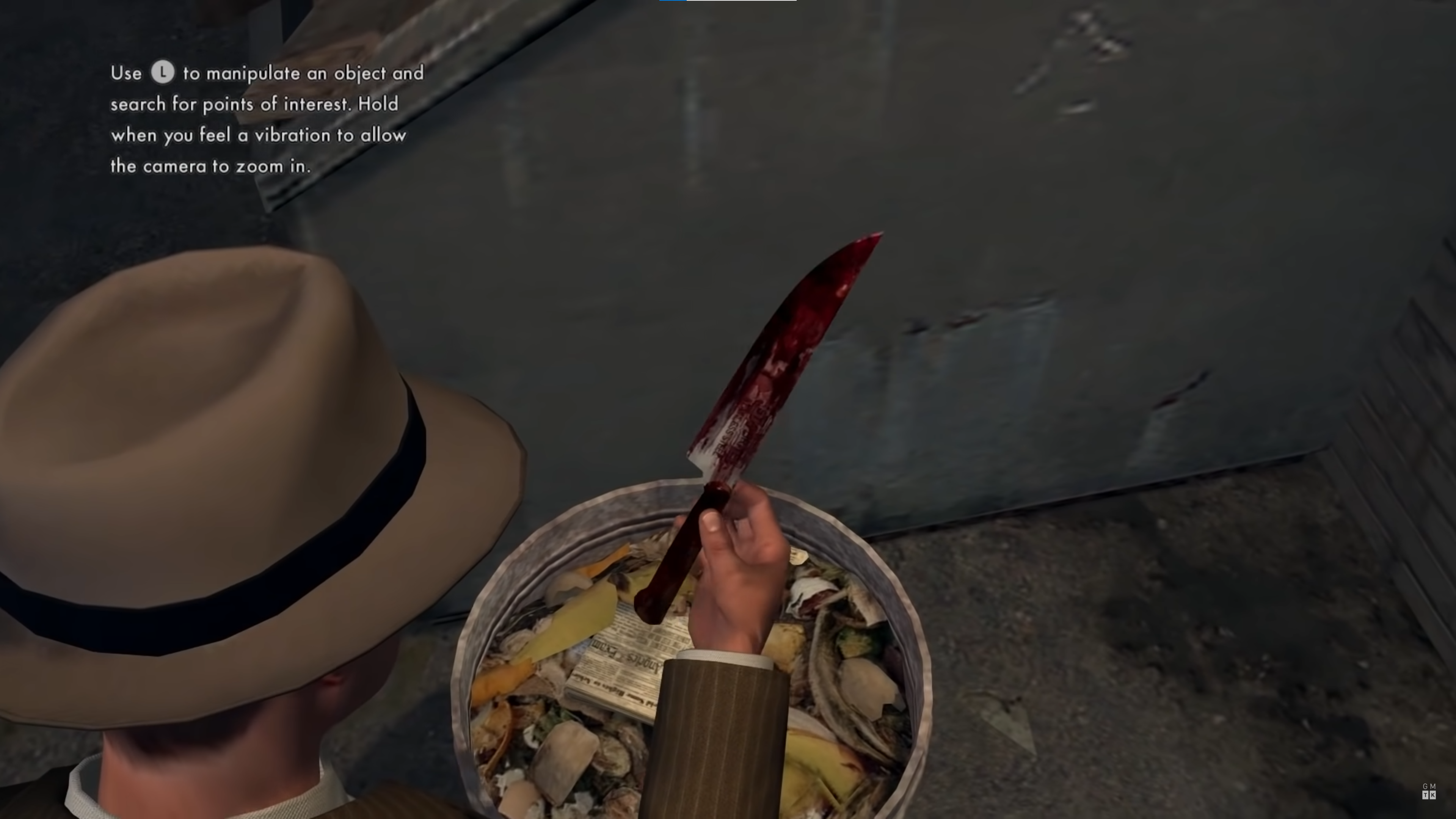

탐정은 사건과 관련된 여러 가지 물품을 찾아가며 정보를 수집하고, 사건과 관련된 사람에게 질문을 하며 단서를 수집한다. 영상에서는 추리 게임에서 이를 구현한 사례로 <LA Noire>의 3D 오브젝트 단서를 찾는 시스템, <Condemned>의 지문이나 혈흔을 통해서 단서를 찾는 시스템을 예로 들었는데, 나는 얼마 전 유행한 <Phasmophobia>(이하 파스모포비아)가 생각났다.

파스모포비아는 유령의 정체를 밝혀내기 위해 여러 가지 단서를 찾아 추리하는 게임인데, 이 영상을 보기 전까지는 파스모포비아가 그저 잘 만든 공포 게임이라고 생각했다. 하지만 이 영상을 본 뒤 든 생각은 파스모포비아가 추리 게임의 영역에도 발을 들여놓았으며 이를 공포라는 장르와 잘 섞어 재미가 있던 걸 수도 있겠다는 생각을 하게 되었다.

이러한 생각을 하게 된 계기는 앞서 말했듯이 단서를 수집하여 유령의 정체를 유추하는 과정 때문이다. 파스모포비아를 플레이하면 맵에서 생기는 이상 현상이나 흔적을 통해 유령의 정체를 유추할 수 있는 단서를 발견할 수 있는데, 이 과정에서 단순하게 유령에게 공격당하는 것을 두려워하며 조마조마하게 플레이하는 재미도 있겠지만 모든 단서가 하나로 연결되어 유령을 특정할 수 있을 때, 그리고 실제로 예상한 유령과 정답이 같아 추리가 성공적이었다는 것을 확인할 수 있을 때 느껴지는 재미와 쾌감 또한 무시할 수 없다고 생각한다.

오히려 파스모포비아에서 유령이라는 소재를 이용하여 공포감을 조성했기 때문에 추리 게임의 조사 과정에서 느낄 수 있는 특유의 정적인 지루함이 보완되어 추리하는 과정 자체를 긴장감 있게 구성할 수 있었고, 이 때문에 게임이 재미있게 느껴지는 것일 수도 있다는 추측을 했다.

이러한 단서들은 사건에 대한 정보를 수집하고, 해당 정보를 검증할 수 있는 인물이나 다른 정보와의 대조를 통해 신뢰성을 확인한 뒤, 비로소 하나의 단서로 정리되는 과정을 거치게 되는데, 영상에서는 일반적인 추리 게임에서 이러한 행동을 구현하기 위해 dialogue tree라는 것을 사용한다고 한다. Dialogue tree를 제대로 알지 못해 따로 찾아보니 게임에서 NPC와 대화를 할 때 플레이어의 선택에 따라 분기가 나뉘는데, 이때 NPC가 어떻게 반응할지를 나타낸 계층 구조라고 한다.

이렇게 정보의 수집과 질문이 탐정의 추리 과정임을 확인하였고, 비단 추리 게임 뿐만 아니라 다른 게임에서도 사용되는 수집과 질문을 구현 방식을 살펴보았다.

찾은 단서를 통해 추리를 하는 과정

영상에서는 이렇게 찾은 단서가 추리까지 이어지기 위해 아래의 4가지 과정을 거친다고 한다.

- Expose Lies : 단서의 모순을 찾는다.

- Follow Leads : 이 모순을 알아보기 위해 플레이어가 어떤 행동을 해야할 지 유도한다.

- Find Connections : 이 과정에서 찾은 또 다른 단서들을 정리하고 이들 사이의 연결 고리를 찾는다.

- Make Deductions : 이 연결 고리들을 통해 플레이어는 추리를 할 수 있게 된다.

이를 쉽게 이해하기 위해 마피아 게임으로 예를 들어 보자. 우리는 마피아 게임을 할 때 다른 사람들에게 질문을 하며 단서를 수집한다. 이렇게 찾은 단서들 속에는 시민이 말한 진실과 마피아가 역할을 속이기 위해 말한 거짓이 섞여있는데 우리는 때때로 이 단서들 사이의 모순을 발견한다. 경찰이 1명인 게임에서 자신이 경찰이라고 주장하는 사람이 2명인 것처럼 말이다. 이를 위에서 말한 expose lies라고 한다.

그럼 당신은 이 모순 속에서 진실을 찾기 위해 그 두 사람에게 누구를 조사했는지 묻거나, 다음에 누구를 조사할 것인지 묻는다. 이렇게 모순 속에서 진실을 찾기 위해 해야 할 행동을 lead라고 하며 이를 따르는 것을 follow leads라고 한다.

그런데 게임 도중, 경찰 A가 시민이라고 했던 인물 B가 마피아였다는 것이 밝혀진다. 그럼 당신은 'B는 마피아다.'라는 새로운 단서를 통해 'A의 조사 결과 B가 시민이다.'라는 단서가 거짓이라는 것을 확인할 수 있고, 이를 통해 'A는 자신이 경찰이라고 주장한다.'라는 단서의 진위 또한 거짓이라는 것을 확인할 수 있다. 이렇게 단서 사이의 연결 고리를 찾는 것을 find connections라고 하며, 이 연결 고리를 통해 'A는 경찰이 아니다.'라고 추리하는 것을 make deductions라고 한다.

실제 추리 게임은 이렇게 하나의 과정을 통해 결론을 내릴 수 있기 보다는 위의 과정에서 얻은 추리와 또 다른 추리가 서로 얽혀 확신이 아닌 의심을 하게 되고, 최종적으로 얻은 하나의 추리가 다른 추리들의 모순을 해결하며 전체적인 의문이 해결되는 구조로 이루어져 있을 것이다. 따라서 추리 게임의 구조가 위와 같다기보다는 기본적인 하나의 추리 과정이 위와 같다고 생각하면 될 것 같다.

게임에서 추리 과정에 몰입할 수 있게 구성한 방법

대부분의 추리 게임에서는 위와 같은 추리 과정을 보여주기 위해 선택지 질문을 제시했다. 하지만 영상에서는 이러한 방법이 좋지 않다고 하는데 그 이유는 선택지 질문이 제시되는 순간 플레이어는 일방적으로 정답 후보를 확인할 수 있게 되기 때문이다.

게임의 추리 과정에 집중하지 않아도 제공되는 정답 후보는 플레이어로 하여금 별 생각을 하지 않아도 그럴싸한 선택지를 고를 수 있게 만들기 때문에 해당 선택지가 정답이든 오답이든 그 재미가 반감된다고 한다. 이에 대한 예시로 <Shelock Holmes: Crimes and Punishment>를 보여주었는데 게임 속에서 사람을 심문할 때 정답 후보인 선택지가 제공되고 오답을 선택해도 다시 선택을 할 수 있게 되어 게임의 내용을 숙지하지 않아도 진행이 된다는 점이 아쉽다고 말했다.

영상에서는 플레이어가 단서를 숙지하고 있는지 확인하는 것이 추리 게임을 만들 때 게임 디자인적으로 정말 어려운 점 중 하나라고 언급했다. 그럼 여러 게임사들이 이런 선택지의 문제를 해결하기 위해 어떤 방법을 사용했을까?

바로 선택지의 개수를 늘리는 방법이다. 이에 대한 예시로 <Detective Grimoire>라는 게임을 소개했는데, 이 게임은 특정 시점에서 수중에 보유하고 있는 단서를 조합하여 추리를 진행한다고 말한다. 그 조합의 가짓수는 총 896개로 찍기가 효과적이지 못하도록 구성하여 플레이어가 추리의 과정을 잘 따라오고 있는지 확인하고 있다고 말한다.

이 외에도 <The Trace>, <역전 재판>을 소개했는데 이들 또한 선택지의 조합을 늘려서 어떤 증거를 사용해 사건을 해결할 지 고민할 수 있도록 유도했다고 말한다.

하지만 영상에서는 이러한 방법 또한 플레이어에게 직접적인 질문을 던져주고 정답을 요구하는 방식이기 때문에 셜록의 입장에서 추리를 하는 것이 아닌 왓슨의 입장에서 추리를 하게 된다고 말한다. 쉽게 말하면 주도적으로 추리를 하는 것이 아니라 주어진 질문에 대답을 하고 시스템에 의해 검증을 받기 때문에 직접 추리한다는 느낌을 극대화 하기는 힘들다는 것이다.

이러한 문제를 해결하기 위해서는 플레이어가 단서의 모순을 찾고 연결 고리를 만들 수 있도록 툴을 제공해야 한다고 하는데 이에 대한 예시로 <Contradiction>과 <Papers, Please>를 소개했다.

<Contradiction>은 증인을 자유롭게 석방 및 소환할 수 있기 때문에 플레이어가 주어진 질문에 대답하는 것이 아니라 직접 심문을 하며 답에 근접해나가도록 구성되어 있고, <Papers, Please>는 추리 게임은 아니지만 주어진 정보의 모순을 직접 연결해야 하는 시스템이 플레이어가 직접 모순을 찾고 지적한다는, 즉 추리한다는 느낌을 주기 때문에 위대하다고 말한다.

이렇게 단서가 될 수 있는 특정한 것을 '수집'하는 것이 아닌 게임 내의 모든 것들이 단서가 될 수 있도록 구성하면 플레이어는 게임 내에 존재하는 것들에 집중을 하고 주도적으로 추리할 수 있게 된다. 따라서 이것은 위의 추리 과정에서 설명한 expose lies와 find connections를 강화한 방법이라고 할 수 있다.

다음으로 다른 방법을 소개하기 전에 단서를 수집하여 추리하는 방식의 문제점을 생각해보자. 바로 '수집'이라는 시스템에 의해 단서가 추가되기에 플레이어가 논리적으로 생각하여 단서를 만들지 않는다는 점이 문제가 된다. 그럼 여기서 지금까지의 내용을 정리해보면 플레이어가 추리 과정을 효과적으로 체험하기 위해서는 아래와 같은 조건이 필요하다.

- 유저에게 추리에 대한 질문을 요구하면 안 된다.

- 어떠한 시스템을 통해 정답을 제공하면 안 된다.

- 추리를 위한 단서는 시스템을 통해 직접적으로 제공하면 안 된다.

안 되는 것들이 너무 많다. 그렇다면 우리는 이런 질문을 생각할 수 있다.

플레이어에게 추리에 대한 질문을 하지 않고 정답을 제공하지 않지만 추리하는 느낌을 극대화할 수 있는 시스템이 있을까?

영상에서는 이러한 질문에 답변하기 위해 <Shivah>라는 게임을 소개했다. 플레이어는 <Shivah>를 플레이하면서 죽은 사람의 이메일을 읽게 되는데, 이때 발신자의 이름을 연결 지어 가상의 탐색 엔진에 검색하면 퍼즐이 해결된다. 단순하게 이름을 단서로 제공하면 그렇게 어려운 퍼즐은 아니었겠지만, 검색 엔진의 존재, 반복되는 발신자의 이름, 그리고 중간 이름의 약자라는 유저가 인지할 수는 있지만 신경 쓰기 어려운 것들을 조합하여 해결함으로써 유저는 추리에 대한 만족감을 얻게 된다.

추가로 검색 창 시스템을 잘 활용한 게임으로 <Her Story>라는 게임을 소개했다. 이 게임은 300개의 비디오 클립과 검색창으로 이루어져 있는데, 비디오 클립은 모두 공개되어 있는 것이 아닌 특정 키워드로 검색했을 때 시청할 수 있게 목록에 나온다. 따라서 플레이어는 클립을 보며 자연스레 추리를 하게 되고, 최종적인 핵심 키워드를 검색하여 사건의 진상에 도달하는 순간 추리의 만족감과 쾌감을 느끼게 된다.

이 게임은 어떠한 아이템, 단서, 그리고 진술 없이 플레이어가 직접 추리를 하게 된다. 그렇기 때문에 추리의 만족감과 쾌감 또한 다른 게임들에 비해 극적으로 느낄 수 있게 된다. 그럼 이러한 시스템에서 검색창은 어떤 역할을 하는걸까?

<Her Story>와 같은 게임에서 검색창은 플레이어가 단서의 유용함을 인지해야 사용할 수 있도록 제한하는 역할을 한다. 즉, 플레이어는 게임을 하면서 사람과 장소의 이름이나 기타 단서들을 확인하게 되는데 그 자체로써는 별 다른 기능을 하지 못하지만 이 단서가 본인에게 유용함을 인지하고 검색창에 '입력'하는 순간 또 다른 단서를 얻을 수 있도록 설계되어 있다.

따라서 유저는 추리를 하기 위해 실제 탐정들이 행하는 것처럼 단서를 발견하고, 모순을 찾으며, 단서 간의 관계를 찾아 리드를 따라가며, 결국에는 추리를 해내게 된다.

이 외에도 사건의 타임라인을 만든다던가, 사람들 사이의 관계를 직접 정리하는 방식의 효과적인 시스템들이 있다. 여기서 중요한 건 추리 게임의 개발자들이 플레이어가 그저 게임의 가이드라인을 따르기보다는 직접 추리를 할 수 있도록 효과적인 시스템을 구상하고 만들어 냈다는 점이다.

영상에서는 추리 게임의 시스템을 구성하는 건 게임 디자인적으로 매력적이고 큰 도전이며 앞으로 이런 시스템이 더 만들어질 수 있다는 걸 기대한다며 영상을 마무리 지었다. 이렇게 여러 게임사에서 추리 과정을 보다 생생하게 느낄 수 있도록 시도한 방법들에 대해 살펴보았다.

추리물에 대한 생각

영상에서는 마무리 단계에 탐정의 멋짐에 대해서 이야기했다. 그들은 증인에게 어떤 질문을 해야 할지, 그리고 질문에서 얻은 리드를 어떻게 쫓아가야 할지 잘 알고 있다. 또한 점처럼 퍼져있는 단서들을 이어 연역적인 추리를 통해 진실에 도달한다. 그리고 궁극적으로 그들은 똑똑해 보이고 멋있어 보인다!

추리 게임은 플레이어에게 직접적인 상호작용을 통해 이런 경험을 전달하여 만족감을 준다.

비단 게임뿐만 아니라 소설과 만화, 그리고 기타 다른 매체들을 보아도 꼭 하나씩 추리와 관련된 유명한 것들이 존재한다. 하지만 그렇다고 '추리 장르 자체가 인기가 많은가?'라고 질문한다면 나는 아니라고 대답할 것 같다.

개인적으로 추리라는 장르는 모 아니면 도라는 느낌이 강한데, 이는 장르의 특성상 개연성이 굉장히 중요하기 때문이다. 사람들은 추리물에서 주인공 사고방식과 이에 따른 추리 과정에 몰입하게 되는데, 이는 다르게 말하면 매 순간 사람들을 납득시켜야 한다는 이야기가 된다. 한 순간이라도 억지스러운 장면이 나오거나, 비약적인 전환으로 이해가지 않는 장면이 나오면 사람들의 몰입이 깨지게 된다.

따라서 추리물에는 여타 장르에 비해 더욱 섬세한 디자인이 필요하다고 생각하는데, 그렇다고 섬세한 디자인만으로 모든 사람을 만족시킬 수 있느냐고 물어본다면 그건 또 아닌 것 같다.

사람은 사람마다 고유한 환경에서 자랐기 때문에 서로 다른 사고방식과, 서로 다른 지적 능력을 갖는다. 누군가는 당연하다고 생각하는 것들을 누군가는 왜라고 질문할 수 있을 것이고, 관념의 차이로 인해 누군가에게는 받아들이기 쉬운 것에 대해 누군가는 거부감을 느끼게 될 것이다.

그렇기에 추리물을 만드는 사람은 섬세한 디자인과 더불어 확실한 타겟 유저층을 대상으로 설계를 할 필요가 있어 보였다. 당장 나부터 추리 게임을 만들게 된다면 타겟 유저층의 성장 환경과 사회적인 풍조를 고려하여 디자인해야겠다는 생각이 들었다.

그렇지만 이러한 한계에도 불구하고 추리라는 장르는 정말 매력적으로 느껴진다. 자신과 잘 맞는 작품을 찾는다면 직접 추리를 하는 과정에서 겪는 어려움, 그 어려움을 해결하기 위해 정보를 모으고, 그렇게 모은 정보들로 하나의 결론을 추론했을 때, 그리고 그 추론이 사건의 진상과 같을 때 느껴지는 카타르시스가 다른 장르에 비할 바가 아니라고 생각하기 때문이다.

Maslow의 욕구 계층 이론을 살펴보면 최상위에 자아실현의 욕구가 있는데, 이는 자신의 재능, 능력, 잠재력을 최대로 발휘하여 무언가를 할 때 충족이 된다. 자신의 정보 수집 능력, 모순과 연결 고리를 찾는 능력, 그리고 사건에 대한 통찰을 얻기 위한 직감 등 다양한 능력을 활용해야 하는 추리 장르야 말로 이러한 욕구를 충족하기 위한 최적의 장르라는 생각이 들었다.

마치며

오랜만에 글을 쓴다. 최근에 기획에 대한 자신감이 많이 떨어져서 기획에 집중하는 시간을 가져보고 싶었다. <뚜두 농장>도 그렇고, 동아리에서 새로 제안할 기획서도 작성해야 돼서 이것들에 집중하자고 글쓰기를 뒷전으로 미뤄놨는데, 결론부터 말하자면 기획에 대한 자신감도 해결되지 않았고, 기획도 하지 못했다.

이유에 대해서 고민을 해보자면 회의감과 불안감이 느껴져서 인 것 같다. 이런저런 활동을 해보고 싶어서 일들은 계속 만드는데 나와 몇 살 차이 나지 않는 이들이 공모전에서 입상하여 질적으로 훌륭한 활동에 집중하는 것을 보면, 나는 뭐 때문에 이렇게 많은 일들을 쌓아놓고 힘들어하는 건지, 이런 일들을 한다고 해서 내 이상을 충족할 수 있을지 의문이 들었다. 그리고 이렇게 노력한다고 하지만 결국 아무것도 못한 걸 보면 나는 이상에 손을 뻗지도 못한 채 그저 그렇게 늙어가는 건 아닐까 두려웠다.

결국에는 '자신을 믿지 못하게 됐다.'가 맞는 것 같다. 자신을 다 잡으려고 '기획은 신념이 있어야 돼.'라는 말을 되뇌지만 자신에 대한 신뢰라는 근본적인 문제가 해결되지 않았기에 신념은 아집이 돼버리고, 이로 인해 피드백을 피드백으로 받아들이지 못하며, 점점 자신에 대한 신뢰를 잃는 악순환이 만들어진 것 같다.

하지만 이대로면 정말 아무것도 못하고 시간을 흘려보내게 된다. 지금 나에게 주어진 확실한 가이드라인을 계속 따라가고, 이를 통해 내 영역을 확실히 구축하자. 확실하지 않은 것 같아도 계속 나아가고 도전해보자.

맨날 슬럼프고, 맨날 고민하고, 맨날 후회하지만 이러한 과정을 잘 보내면 그 뒤에 어떻게 됐든 다름 아닌 내가 있으리라 믿는다.

'게임 디자인 > 게임 디자인 이론' 카테고리의 다른 글

| [Riot Games] 'So You Wanna Make Games?? | Episode 10: Game Design' 정리 (2) | 2022.09.18 |

|---|---|

| [GMTK] 'How To Combine Video Game Genres' 정리 (2) | 2022.09.12 |

| [GMTK] '무엇이 좋은 퍼즐을 만드는가?' 정리 (0) | 2022.07.20 |

| [GMTK] '네메시스 시스템이 스토리를 만드는 방법' 정리 (0) | 2022.07.19 |

| [논문 리뷰] '힐링 게임의 개념과 주요 특징에 관한 연구 : 의료용 기능성 게임을 중심으로' 정리 (0) | 2022.07.12 |